ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

В конце 50-х — начале 60-х годов любители гончих собирались на проезде Владимирова в центре Москвы. На наши «среды» нередко приходили знаменитости, знатоки охоты Н. П. Пахомов и В. И. Казанский. Бывал здесь егерь А. Земляков, блестяще сыгравший роль доезжачего Данилы в фильме «Война и мир». Обычно где-нибудь в сторонке неприметно сидел не менее знаменитый охотник, владелец известного гончака Карая, застенчивый Н. Г. Брикошин, который девятилетним мальчиком со своим отцом-егерем охотился с Лениным. Каждую охотничью «среду» посещал племянник Инессы Арманд, милейший Борис Николаевич Арманд, до самозабвения любивший русскую охоту и собак. Здесь можно было увидеть известных нашему брату-охотнику добрейшего ветеринарного врача В. Н. Любского, старейших экспертов Б. В. Дмитриева и А. М. Ламанова. Все они были истинно дельными охотниками. Встречались в клубе и «приватные охотники», которые любили поболтать, съездить на охоту, пострелять ради развлечения. Приходили еще охотники, которых в старину называли «жилами»: они сами собак не водили, но постоянно затевали споры и конфликты. Знатоки-гончатники любили поговорить о голосах, какой голос красивый и больше за душу берет. В ту пору много было шумных разговоров о голосах гончих Василия Харитоновича Браушкина. Помню, в тот майский вечер, когда я познакомился с Браушкиным, было особенно людно и весело: под Москвой проходили полевые испытания гончих. Ко мне неожиданно подошел невысокий полный мужчина старше шестидесяти лет и попросил написать заметку. Это и был страстный охотник, известный всей стране любитель гончих В. X. Браушкин. И надо же такому случиться — оказалось, что мы работали с ним на одном заводе. Разговорам не было конца. Среди охотников Браушкин слыл дельным знатоком. Он любил собак, водил чистокровных русских пегих гончих, заботился о породе и дорожил честью толкового гончатника. Нравился мне его нежный, приятно льющийся голос, аккуратно расчесанные на косой пробор русые волосы и большие светлые глаза, которые всегда смотрели прямо, покойно и ласково. При первой же встрече я почувствовал в нем хорошего человека, с доброй русской душой и пылкой страстью истинного охотника. Как человек и как знаток гончих и охоты, он пользовался всеобщим уважением. Он до тонкости, по памяти знал всех собак, охоту с ними, повадки зверей. Его доброта и порядочность были всем известны. Мягкая манера общения, приветливость и отеческая забота покорили меня. Я привязался к нему всей душой. В этом простом и мягком человеке было что-то притягивающее. Нас сблизила и сроднила неуемная и пылкая любовь к прекрасному — к природе и охоте.

В конце 50-х — начале 60-х годов любители гончих собирались на проезде Владимирова в центре Москвы. На наши «среды» нередко приходили знаменитости, знатоки охоты Н. П. Пахомов и В. И. Казанский. Бывал здесь егерь А. Земляков, блестяще сыгравший роль доезжачего Данилы в фильме «Война и мир». Обычно где-нибудь в сторонке неприметно сидел не менее знаменитый охотник, владелец известного гончака Карая, застенчивый Н. Г. Брикошин, который девятилетним мальчиком со своим отцом-егерем охотился с Лениным. Каждую охотничью «среду» посещал племянник Инессы Арманд, милейший Борис Николаевич Арманд, до самозабвения любивший русскую охоту и собак. Здесь можно было увидеть известных нашему брату-охотнику добрейшего ветеринарного врача В. Н. Любского, старейших экспертов Б. В. Дмитриева и А. М. Ламанова. Все они были истинно дельными охотниками. Встречались в клубе и «приватные охотники», которые любили поболтать, съездить на охоту, пострелять ради развлечения. Приходили еще охотники, которых в старину называли «жилами»: они сами собак не водили, но постоянно затевали споры и конфликты. Знатоки-гончатники любили поговорить о голосах, какой голос красивый и больше за душу берет. В ту пору много было шумных разговоров о голосах гончих Василия Харитоновича Браушкина. Помню, в тот майский вечер, когда я познакомился с Браушкиным, было особенно людно и весело: под Москвой проходили полевые испытания гончих. Ко мне неожиданно подошел невысокий полный мужчина старше шестидесяти лет и попросил написать заметку. Это и был страстный охотник, известный всей стране любитель гончих В. X. Браушкин. И надо же такому случиться — оказалось, что мы работали с ним на одном заводе. Разговорам не было конца. Среди охотников Браушкин слыл дельным знатоком. Он любил собак, водил чистокровных русских пегих гончих, заботился о породе и дорожил честью толкового гончатника. Нравился мне его нежный, приятно льющийся голос, аккуратно расчесанные на косой пробор русые волосы и большие светлые глаза, которые всегда смотрели прямо, покойно и ласково. При первой же встрече я почувствовал в нем хорошего человека, с доброй русской душой и пылкой страстью истинного охотника. Как человек и как знаток гончих и охоты, он пользовался всеобщим уважением. Он до тонкости, по памяти знал всех собак, охоту с ними, повадки зверей. Его доброта и порядочность были всем известны. Мягкая манера общения, приветливость и отеческая забота покорили меня. Я привязался к нему всей душой. В этом простом и мягком человеке было что-то притягивающее. Нас сблизила и сроднила неуемная и пылкая любовь к прекрасному — к природе и охоте.Василий Харитонович был редким любителем гончих: за хорошей собакой он мог поехать на край света. Бывало, задумает какую собаку купить — письмо за письмом, всех изведет, а своего добьется. Браушкин держал сгоненную дружную стайку русских пегих гончих. Водил эту стайку осенистый выжлец (кобель) Малыш, а голосом особенно выделялся могучий Дунай, третьей собакой в стайке была Волга, однопометница Дуная, с одного гнезда, значит. Дуная и Волгу Василий Харитонович привез из Киева и гордился тем, что его собаки происходили от знаменитых старинных собак. За Дуная ему давали баснословные деньги. Куда там, разве он мог продать своего любимца?! Каждой своей гончей Браушкин придумал ласкательное имя: так, Малыша он звал Мальчиком, Волгу — Волгунькой, а Дуная — Дунаюшкой.

Любовь к гончим была у моего друга так велика, что о собаках он мог без умолку говорить двадцать четыре часа в сутки. И как говорить! Меня покоряло в Браушкине знание нашего народного языка. Впервые я услышал необыкновенные слова: помкнули, зверогон, скол. Это были особые слова, дошедшие до нас из глубокой старины, ранее никогда мною не слышанные. В этих словах была поэзия охоты. Красочность этих слов, их образность, лаконичность и меткость пленили меня настолько, что я повторял их и наяву, и во сне. Браушкин терпеть не мог, когда коверкали охотничий язык, выражались неточно. Когда какой-нибудь охотник говорил: «Гончая пошла или нашла», он сердито отвечал: — Неужели по-русски, по-охотничьи нельзя сказать: стекла, слезла, сколола, помкнула? Звучит ведь. А то пошла, пошла… Это конюх лошади говорит: «Пошла, дура».

Собаки у Браушкина были отменные. Когда я их первый раз увидел — не мог оторвать глаз от этих красавцев. Гончие (а их было три) имели необычайно нарядный черно-пегий окрас: по белому фону пестрели аккуратные, словно нарисованные кистью знаменитого художника черные пятна, на мощных плечах и на сухой изящной голове с правильным щипцом и тонкими шелковистыми ушами были румяна. Выразительные глаза еще ярче подчеркивали необыкновенную красоту и породность. Гончие были рослые, на крепких ногах. В старину про таких красавцев говорили — ладные. Помню наши длинные охотничьи вечера. Браушкин встречал меня радушно. Заботливо усаживал в старинное кресло, угощал крепким чаем с душистой черной смородиной и, наслаждаясь домашним уютом, расхваливал своих гончих. В этом он не знал удержу:

Собаки у Браушкина были отменные. Когда я их первый раз увидел — не мог оторвать глаз от этих красавцев. Гончие (а их было три) имели необычайно нарядный черно-пегий окрас: по белому фону пестрели аккуратные, словно нарисованные кистью знаменитого художника черные пятна, на мощных плечах и на сухой изящной голове с правильным щипцом и тонкими шелковистыми ушами были румяна. Выразительные глаза еще ярче подчеркивали необыкновенную красоту и породность. Гончие были рослые, на крепких ногах. В старину про таких красавцев говорили — ладные. Помню наши длинные охотничьи вечера. Браушкин встречал меня радушно. Заботливо усаживал в старинное кресло, угощал крепким чаем с душистой черной смородиной и, наслаждаясь домашним уютом, расхваливал своих гончих. В этом он не знал удержу:

— Нет, милый Боря, как ни смотри, а пороков в моих собачках ты нипочем не найдешь, собачки вязкие, нестомчивые до сумасшествия, аж кровь в сердце закипает. Малыш — это настоящий зверогон, больше любит по красному зверю, по лисице, стало быть, работать и по волку гонит. А Волгунька моя, ну, это же прелесть, хотя и сиротливая собачка, а голоском вышла на два тона, как две собачки гонят: один голосок пониже — «аи, аи», словно плачет, а другой повыше — «ах, ах», словно от радости. И заслушаешься, и радостно на душе, и такая грусть одолеет, что и выговорить не могу тебе, дорогой друг Боря. А головка? А? Это же прелесть. А сама, стройненькая, все тельце в яблочках, как невеста какая, глазки умненькие, черненькие, как угольки, так и горят, только вот маловаты, ну, не беда, а гоник морковкой, только белого цвету. Я иной раз думаю: и собой-то не богатырь и откуда такой, голос? Волга всем взяла — и музыкой и верностью.

— А это как, верностью? — переспрашивал я. — А эта, чтобы гончая отдавала голос только по следу и ни в коем разе нельзя в пятку, не туда, куда зверь ушел. В пяту гнать бо-ольшой порок для гончих. Ведь каждая собака свой манер голоса имеет, как певцы, ну, скажем, бас или тенор какой. Вот у Мальчика са-всем другой голос — башур — низкий, басовитый… Да, послушаешь собачек, будто вновь на свет родишься, и помирать неохота, душа горит пламенью. Нет, что ни говори, а собачки вязкие, а как побудят зверя, словно серебром каким по лесу рассыплют, и звон, будто в колокол, в набат, жучат и жучат, аж стон стоит в лесу всем на удивление, гонят без сколов, без умолку, значит, ну, бывает перемолчка, а как сызнова какая натечет, так и загнусит заунывно и- мило, как песню поет, да такую грустную, словно от горя какого, и так за душу хватает, и такое умиленье найдет, что и выговорить невозможно, и милее этого голоска ничего на всем белом свете нету. Иная собачка тявкнет: «пик, пик» — и молчит, потом сызнова: «пик, пик». Ну, такую слушать тошно, гонит, словно мучается, а Волга — нет, без умолку, такую певунью во всем свете не сыщешь. У Волги голос с заливом.

— А Дунай тоже высоким гонит, без умолку? — спрашивал я, стараясь подлить масла в огонь и зная, что Дунай — первейший любимец Браушкина. — А, Дунай! Об ём и речи быть не может, у Дуная зарев! Во! Браушкин многозначительно поднимал вверх указательный палец, потом делал резкий жест широкой ладонью, глаза его при этом становились дикими. Порыв его был страстным, а сказ о Дунае — коронным номером нашего вечера. Лицо его вдруг преображалось. Движением густых бровей, улыбкой он выражал свои тончайшие мысли и чувства.

— Да, знаешь ли ты, Боря, что такое настоящий зарев? Слышал ли? — почти угрожающе спрашивал он меня. Я отрицательно мотал головой, увлекая его все более и более и разжигая и без того неуемную страсть друга.

— Зарев, эта, только у Дунаюшки, эта, как побудит — сплошной вопль и стон, и рыдания. Думаешь, вот-вот оборвет, ан нет, откуда только дыхание берется. Какой голос! А! Силища! Вот послушаешь, тогда и скажешь! Такой голос и во сне не приснится. Я ведь много голосов слышал, а такого, как у Дунаюшки, моей собаченьки, нет, не слыхивал и помру — не услышу. Я тебе так скажу, иной выжлец, кобель, значит, «бух, ух, ух», и хрипо-ато, и глуховато, как в бочку, а иной очень скупо, редко отдает голос — это редкоскал, а другой только пищит: «их, их». Разве это голоса, так себе, ни то ни се. Не то, что за душу берет, тошно слушать. Разве это гон, одно мученье, и моровато, и коповато, и слабовато. Другое дело — зарев, как у моего Дуная. Мороз по коже прошибает, а в сердце кровь закипает. Такой певун, что твой Шаляпин. Э, ты не слышал Дуная! Такой собаки да с таким-то голосом не встретишь вовек, даром, что ли, постольку охотников собиралось его послушать… Говорили старики, что были такие гонцы в старину, да перевелись… Бывало, с гону не снимешь, уже ночь на дворе те-омная, а он все жучит и жучит.

— Зарев, эта, только у Дунаюшки, эта, как побудит — сплошной вопль и стон, и рыдания. Думаешь, вот-вот оборвет, ан нет, откуда только дыхание берется. Какой голос! А! Силища! Вот послушаешь, тогда и скажешь! Такой голос и во сне не приснится. Я ведь много голосов слышал, а такого, как у Дунаюшки, моей собаченьки, нет, не слыхивал и помру — не услышу. Я тебе так скажу, иной выжлец, кобель, значит, «бух, ух, ух», и хрипо-ато, и глуховато, как в бочку, а иной очень скупо, редко отдает голос — это редкоскал, а другой только пищит: «их, их». Разве это голоса, так себе, ни то ни се. Не то, что за душу берет, тошно слушать. Разве это гон, одно мученье, и моровато, и коповато, и слабовато. Другое дело — зарев, как у моего Дуная. Мороз по коже прошибает, а в сердце кровь закипает. Такой певун, что твой Шаляпин. Э, ты не слышал Дуная! Такой собаки да с таким-то голосом не встретишь вовек, даром, что ли, постольку охотников собиралось его послушать… Говорили старики, что были такие гонцы в старину, да перевелись… Бывало, с гону не снимешь, уже ночь на дворе те-омная, а он все жучит и жучит.

Браушкин входил в экстаз. На его счастливом лице пробивался румянец, и он продолжал с еще большей страстью и волнением:

— Вот расскажу тебе случай, весной это было. Пошли в нагонку под вечер с Брикошиным в любимое местечко. Идем мы, эта, полем и слышим, стая русских гончих вязко работает по зверю. Голосистые собачки. Ну, я, эта, возьми да и подпусти Дуная к энтой стае, для куражу. Мигом пыхнул Дунай и подвалился к стае. Стоим мы, эта, слушаем… Да… Боже мой, случилось светопредставление. Дунай стек след, как завопил и пошел, и пошел, один покрыл все голоса. Вот после шуму было. Я жизнь прожил в охоте и подобного не слышал. На пятом или шестом часу нашей беседы я не выдерживал и спрашивал друга:

— Василь Харитоныч, милый, скажи мне, пожалуйста, сколько ты можешь рассказывать о собаках? Он мило улыбался, проводил шершавой ладонью по морщинистому лбу и, не торопясь, говорил, делая ударение на «о»:

— Ежели с хорошим человеком, с гончатником, значит, тогда до бесконечности. Захватывающие рассказы Браушкина о собаках, об охотах с гончими так завораживали меня, что я готов был немедленно ехать в его родные места, чтобы скорее услышать тоскующие голоса гончих. Часто во сне я видел собак, зайца, силился выстрелить, нажимая на спуск ружья, но оно почему-то не стреляло. Мне было очень досадно.

— Вот расскажу тебе случай, весной это было. Пошли в нагонку под вечер с Брикошиным в любимое местечко. Идем мы, эта, полем и слышим, стая русских гончих вязко работает по зверю. Голосистые собачки. Ну, я, эта, возьми да и подпусти Дуная к энтой стае, для куражу. Мигом пыхнул Дунай и подвалился к стае. Стоим мы, эта, слушаем… Да… Боже мой, случилось светопредставление. Дунай стек след, как завопил и пошел, и пошел, один покрыл все голоса. Вот после шуму было. Я жизнь прожил в охоте и подобного не слышал. На пятом или шестом часу нашей беседы я не выдерживал и спрашивал друга:

— Василь Харитоныч, милый, скажи мне, пожалуйста, сколько ты можешь рассказывать о собаках? Он мило улыбался, проводил шершавой ладонью по морщинистому лбу и, не торопясь, говорил, делая ударение на «о»:

— Ежели с хорошим человеком, с гончатником, значит, тогда до бесконечности. Захватывающие рассказы Браушкина о собаках, об охотах с гончими так завораживали меня, что я готов был немедленно ехать в его родные места, чтобы скорее услышать тоскующие голоса гончих. Часто во сне я видел собак, зайца, силился выстрелить, нажимая на спуск ружья, но оно почему-то не стреляло. Мне было очень досадно.

Наступил холодный октябрь. Я видел, как падали первые пожелтевшие листья и плакучий ветер гнал их по московским улицам. В низком свинцовом небе, в постоянно моросящих дождях, в сиротливом дыхании осени я видел свою охотничью радость. Прелесть еще была не только в самой охоте, но и в страстном ожидании чего-то значительного и необыкновенного. В конце октября мы уехали на охоту в родные места Браушкина под Кашин. Всю долгую ночь поезд медленно тащился и, казалось, часами стоял на полустанках. Лишь на рассвете мы сошли на пустынной станции, где нас ждал возница. Помню холодное утро. На востоке занималась заря, окрашивая узкой багровой полоской край неба над темным лесом. Морозец подсушил и покрыл лужи тонким ледком. Мы ехали берегом живописной реки Кашинки. Местами лес так близко подступал к берегу, что, казалось, речка текла сквозь золотые россыпи. Чистый, хрустально прозрачный воздух, какой бывает только глубокой осенью, был неподвижен. Наши гончие покойно дремали на возу. Мы с Браушкиным подсчитывали, сколько возьмем зайцев.

— По пятку непременно, собачки вязкие, — шутил Василий Харитонович и нежно ласкал то Дуная, то Волгу, то Малыша. Я никак не соглашался на пяток и предлагал по десятку для ровного счета. Так, весело переговариваясь, мы свернули к широкому полю. От берега Кашинки дорога пошла мелколесьем, потом свернула к смешанному лесу, и вскоре мы выехали на большую луговину. Впереди сиротливо стояло несколько крестьянских изб с потемневшими крышами и маленькими оконцами. Это была деревушка Пенья. Наш старый серый конь резко всхрапнул и остановился. На какое-то мгновение пришла жуткая тишина. Было так тихо, что деревня казалась брошенной. Единственным звуком, нарушавшим покой, был легкий шелест пожелтевшей листвы. Набегавший легкий ветерок приятно ласкал лицо. Тишина была недолгой. Вдруг послышался визг собак, зычный голос Браушкина. Посыпались шутки и смех:

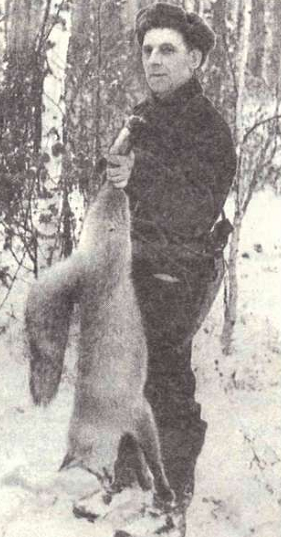

— Вылазь, собаченьки, а ну, бери Волгуньку, живей, живей на смычок Дуная. Эх, берегись, косые, щас мы им подсыпем перцу, аж кровь закипит в сердце. Василий Харитонович брал на сворку Малыша, а я Дуная и Волгу. Гончие скулили и весело тянули к лесу. На Браушкине был темный короткий ватник, подпоясанный широким ремнем, на котором висел охотничий нож, на ногах короткие резиновые сапоги, меховая черная шапка лихо сдвинута набок, за спиной старинное ружье и золотисто сверкающая, витая колечками, аккуратная охотничья труба — валторна. Выглядел он молодцом.

Красив был напуск гончих в мелколесье. Браушкин любил и свято хранил все традиции русской охоты с гончими. Перед напуском он подавал собакам команду «стоять», показывая приездку — послушание своих любимцев. Гончие замирали. Их трехцветный окрас ярко пестрел на чернотропе. Собаки уже почуяли поле и просились в полаз. Браушкин ловко размыкал смычок-ошейник, а сам, как паратая гончая, кидался в лес, порскал, выкрикивал, будоражил собак. Все это выглядело необычайно красиво, как театральное представление. Я впервые любовался этим необычайным зрелищем. Мне казалось, что эти милые собачки вновь вернулись к нам из далекой старины и вот сейчас лихо побудят зверя и поведут из острова на номера, как бывало раньше в отъезжих полях наших предков. А в природе свершилось чудо. Сверкающее полное солнце размыло лиловый туман, растопило тонкий ледок, и весь лес был залит золотисто-желтым светом. Ярко, словно по-весеннему поднявшееся солнце золотило сосны, опавший лист на тропе. И даже ледяная тяжелая вода в канавах и на дороге блестела как-то особенно ярко и отражала своим неповторимым блеском все золото красок наступившего осеннего дня. Очертания каждого дерева, каждой ветки сквозили на холодном, бирюзовом небе. До боли в груди я вдыхал этот живительный чистый воздух.

Недолго мне пришлось любоваться природой. Все вышло не так, как я мечтал. Гончие долго не могли побудить зверя, отдавали голоса по жировым следам. «Залежались,- успокаивал меня Браушкин и снова порскал, бодрил собак: — Добудь, добудь, эх, милая, полазь, полазь, тут он, косой, тут». Это был не крик, а призывный клич, соединяющий в себе громкий бас и нежный тенор.Вдруг недалеко от меня раздался вопль, потом вопль повторился, но с еще большей силой. В ту же секунду к этим неистовым звукам присоединились страшной силы вопли и сплошные рыдания. Эти два голоса соединились. Впечатление было потрясающим. Казалось, собак рвали на части. Я ничего не понимал и спросил Браушкина:

— Что это?

— А это тот самый зарев у Дунаюшки, сейчас подвалятся еще Волгунька и Мальчик. Ты слушай. Я посмотрел на друга. На его ликующем лице была неописуемая радость, словно он клад какой нашел. По выражению его безумно сверкающих широко открытых глаз и чудной улыбке я понял, что это была самая счастливая минута в его в общем-то нелегкой жизни. Раздался чистый, звонкий голосок, сначала низкий, потом на тон выше, а за вторым чуть еще выше, а потом, как колокольчик, нежно и часто. Меня прямо за душу хватило, да так сильно, что я не мог унять биение сердца. Я догадался, что это Волга стекла след. Ах, ты, думаю, какая певунья! Ничего не скажешь, редкий голосок. Но это была лишь прелюдия. Только я подумал про Волгу, как вдруг к этим захватывающим звукам с переливами самых высоких тонов, словно колокольный звон, в набат ударил голос Малыша. Он гнал впереди, как говорил Браушкин, «Мальчик забрал переда» и повел стайку. Все эти волшебные звуки слились воедино.

— А это тот самый зарев у Дунаюшки, сейчас подвалятся еще Волгунька и Мальчик. Ты слушай. Я посмотрел на друга. На его ликующем лице была неописуемая радость, словно он клад какой нашел. По выражению его безумно сверкающих широко открытых глаз и чудной улыбке я понял, что это была самая счастливая минута в его в общем-то нелегкой жизни. Раздался чистый, звонкий голосок, сначала низкий, потом на тон выше, а за вторым чуть еще выше, а потом, как колокольчик, нежно и часто. Меня прямо за душу хватило, да так сильно, что я не мог унять биение сердца. Я догадался, что это Волга стекла след. Ах, ты, думаю, какая певунья! Ничего не скажешь, редкий голосок. Но это была лишь прелюдия. Только я подумал про Волгу, как вдруг к этим захватывающим звукам с переливами самых высоких тонов, словно колокольный звон, в набат ударил голос Малыша. Он гнал впереди, как говорил Браушкин, «Мальчик забрал переда» и повел стайку. Все эти волшебные звуки слились воедино.

«Помкнули», — сказал Браушкин и смахнул слезу. Он знал каждый отголосок своей стаи. В этом дружном и ярком гоне были захватывающая сила и вдохновение. Мелодия гона звучала то грустно, словно от безысходного горя, то вдруг заунывные плакучие ноты просили о пощаде, то снова безумный восторг, вопль и радость. Звуки эти были оригинальны и дики, в своей дикости красивы и своеобразно неповторимы. Иногда вопль срывался на стоне, но это было лишь мгновение, стая вновь стекала горячий след удаляющегося зверя и разражалась радостным воплем самых высоких тонов своего могучего речидива. Казалось, в уснувший и притихший лес ворвался вихрь, от которого стонали деревья, охваченные безумством.

Я как завороженный стоял на дороге. Вот, думаю, наконец-то дождался. Слышу, жмут собачки. Я подался ближе. Кого ж это, думаю, гонят. Не лисицу ли? Вот оно, мое охотничье счастье. Верно говорил Браушкин, сильно за душу хватает. А собачки заливаются. Гон правее удалился. Я туда. Место овражистое. Прискочил, а сам все слушаю. Гон оборвался, и начались одни мучения. Смотрю, на дне овражка ручеек бежит, батюшки мои, я как увидел этот ручеек, так и обмер — в этом самом ручейке Дунаюшка полощется, как в ванной, угорел, поди, от такого гона, куда только зарев его девался. Следом вылезли Малыш и Волгунька. С раскрытой пастью и высунутым красным языком Малыш жадно плюхнулся в воду, словно собираясь охладиться от горячего зноя. Он долго, с наслаждением лакал холодную воду и, озираясь, виновато смотрел в мою сторону, словно просил извинения за неоконченный спектакль. Так быстро стомились наши зажиревшие московские собачки. Подошел Браушкин.

— Дорогой Василь Харитонович, а где же гон до сумасшествия? А? Говорили, собачки вязкие, — допрашивал я друга. Помню, Браушкин, нисколько не смущаясь таким поведением своих любимцев, весело отвечал:

— А это зверь запал. Кто ж упалого побудит, да еще осенью, нипочем, ни одна собака. Да ты не горюй, наладят, беспременно еще погоняем. Вот поглядим, как завтра по заревым следам, только треск будет в лесу.

— А это зверь запал. Кто ж упалого побудит, да еще осенью, нипочем, ни одна собака. Да ты не горюй, наладят, беспременно еще погоняем. Вот поглядим, как завтра по заревым следам, только треск будет в лесу.

На следующее утро потеплело, яркое солнце подсушило тропу. Гончие наши не работали — «плели лапти», ходили вяло и больше пешком. Браушкин успокаивал меня:

— Ты не горюй, кто ж те в такую-то сухоту погонит. Нет, нипочем, ни одна собака. Вот завтра поутру росичка расстелется, тогда и погонят. На следующее утро стелилась росичка, но гончие не гоняли. Браушкин снова оправдывался:

— Вот бы дождичку, чуток порхнул — и погнали бы.

— Э, дорогой друг, порхнет дождичек, ты скажешь, что след смыл, опять причина, — возражал я.

— Ладно, не горюй, завтра собачки покажут, — успокаивал меня Браушкин. Потом моросили дожди. Было сыро и влажно. Гончие наши снова гнали зверя минут десять, а потом опять «плели лапти», искали холодную большую лужу, много пили и виновато виляли гонами, словно просили прощения у своего неугомонного хозяина. Браушкин снова находил какую-нибудь заковырку и дружелюбно говорил:

— Боря, милый, ты не серчай, вишь воды-то целое водополье, чутье заливает. Мы еще с тобой погоняем. Это они так по первости не горазд. Собачки вязкие, еще себя покажут.

— Ты не горюй, кто ж те в такую-то сухоту погонит. Нет, нипочем, ни одна собака. Вот завтра поутру росичка расстелется, тогда и погонят. На следующее утро стелилась росичка, но гончие не гоняли. Браушкин снова оправдывался:

— Вот бы дождичку, чуток порхнул — и погнали бы.

— Э, дорогой друг, порхнет дождичек, ты скажешь, что след смыл, опять причина, — возражал я.

— Ладно, не горюй, завтра собачки покажут, — успокаивал меня Браушкин. Потом моросили дожди. Было сыро и влажно. Гончие наши снова гнали зверя минут десять, а потом опять «плели лапти», искали холодную большую лужу, много пили и виновато виляли гонами, словно просили прощения у своего неугомонного хозяина. Браушкин снова находил какую-нибудь заковырку и дружелюбно говорил:

— Боря, милый, ты не серчай, вишь воды-то целое водополье, чутье заливает. Мы еще с тобой погоняем. Это они так по первости не горазд. Собачки вязкие, еще себя покажут.

Мелкие дожди вдруг сменялись холодными утренниками с заморозками. Когда мы выходили из дома, за нами по сникшей траве тянулся росный след, но собаки не гоняли. Браушкин разводил руками и говорил:

— Вот морозец отпустит, земля отойдет, обмякнет, тогда и погонят. Ты не горюй. На сей раз он оказался прав. Стая наших гончих ярко побудила зверя, так же заливисто по прямой погнала и увела зверя, как говорил Василий Харитонович, со слуха на медвежье болото. Браушкин беспокоился за собак:

— За собаками нужно идти, нипочем не придут, вязкие до страсти, а это километров десять без малого топать. Идем, слушаем, не отзовутся ли собачки. А собаки наши — какие умницы — не успели мы пройти и двести метров, как они тут как тут, догнали нас, виновато ласкаются.

— Вот морозец отпустит, земля отойдет, обмякнет, тогда и погонят. Ты не горюй. На сей раз он оказался прав. Стая наших гончих ярко побудила зверя, так же заливисто по прямой погнала и увела зверя, как говорил Василий Харитонович, со слуха на медвежье болото. Браушкин беспокоился за собак:

— За собаками нужно идти, нипочем не придут, вязкие до страсти, а это километров десять без малого топать. Идем, слушаем, не отзовутся ли собачки. А собаки наши — какие умницы — не успели мы пройти и двести метров, как они тут как тут, догнали нас, виновато ласкаются.

В Браушкине меня поражала неистовая любовь к собакам. Помню, на пятый или шестой день нашей охоты бедная первоосенница (ей шел второй год) Волгунька так вымоталась, что сама не могла идти. Тогда Василий Харитонович взял ее на руки и, прижимая к груди, как малое дитя, нес на руках. Но руки у него быстро уставали, и тогда обязанность носильщика выполнял я. Так со сколами, перерывами, значит, мы охотились осенями. Я понимал Браушкина, стыдно ему было. Этот уже немолодой человек и охотник с голубыми наивными глазами, так мило и весело глядевшими на окружающий мир, конечно, томительно переживал неудачу, но никогда не говорил об этом. Мы охотились целую неделю. Скоро в Москву, а зайца не видели. Так бы и закончилась неудачей наша охота, если бы не один случай. Гончие сильно притомились, и я предложил другу:

— Василь Харитоныч, слышь, друг ты мой несчастный, давай-ка завтра в узерку поохотимся. Он согласился.

— Василь Харитоныч, слышь, друг ты мой несчастный, давай-ка завтра в узерку поохотимся. Он согласился.

В узерку охотятся поздней осенью до выпадения снега, когда облетит лист, опустеют поля, а заяц к тому времени побелеет, или, как говорят охотники, затрется. Такого цвелого русака на темной пашне видно очень далеко, и охотнику легко подозрить зверька, поэтому и называется такая охота в узерку. Утром отправились мы с Браушкиным под Федоровское охотиться в узерку. Над опустевшим полем, подернутым туманной пеленой, невесело занималась заря. Было тихо. И вдруг — бах, бах. Это Браушкин пальнул по вскочившему русаку. Я видел, как заяц скрылся в небольшом колке. Обычно я проверяю и иду по следу стреляного зверя, а тут заленился.

— Пропуделял, — с укором сказал я другу.

— Ружье живит, может и зацепил, но не насмерть, пусть живет, на следующий год их поболе будет, — оправдался мой друг. У Браушкина была особая, мне непонятная, трогательная любовь к зайцам. Бывало, кто из охотников убьет зайца, он непременно подойдет, посмотрит, потрогает зверька и скажет своим напевным голоском:

— Зайчиха. Зачем убил? А? На што она тебе, небось дома мяса полный холодильник?

— Ружье живит, может и зацепил, но не насмерть, пусть живет, на следующий год их поболе будет, — оправдался мой друг. У Браушкина была особая, мне непонятная, трогательная любовь к зайцам. Бывало, кто из охотников убьет зайца, он непременно подойдет, посмотрит, потрогает зверька и скажет своим напевным голоском:

— Зайчиха. Зачем убил? А? На што она тебе, небось дома мяса полный холодильник?

Сам же он стрелял редко, только в исключительных случаях, особенно когда это было нужно для собак. Весь этот день мы проохотились впустую. Возвращались тем же полем. У меня мысль мелькнула: дай-ка, думаю, взгляну, куда цвелый русачок утек, которого Браушкин утром стрельнул. Взошел я в лесок, смотрю — лежит заяц, прибылой русачишка, серебристый такой. Я за ружье. Заяц не шелохнулся. Подошел я поближе и смекнул: это его Браушкин утром зацепил. Хотел я друга позвать, потом думаю, дай-ка подшучу, посмотрю, каков охотник Браушкин. То ли по молодости, то ли из озорства стрельнул я в скорченного зайца и забрал его. А стрельнул я в мертвого зайца потому, что у охотников обычай такой, дробь проверять. — Ты в кого стрелял? — слышу, кричит Браушкин.

— В зайца, — отвечаю.

— Пропуделял? — Нет, взял. Браушкин заторопился ко мне поздравить с полем. Подошел он ко мне, поздравляет, рад-радехонек (в Москву с зайцем поедем), а меня смех разбирает. Потрогал мой друг зайчину, ухмыльнулся и спросил:

— Далековато стрелял-то.

— Метров на семьдесят, так и срезал.

— Ну, ну, добро. Все, думаю, сейчас догадается, сказать бы надо. Только я подумал, а Браушкин преспокойно и говорит мне:

— Ишь, русачишко-то из прибылых. Чудной какой-то, закостенел. Э, да он холодный, ты где его нашел? А? Мы рассмеялись. Я отдал зайца Браушкину.

— В зайца, — отвечаю.

— Пропуделял? — Нет, взял. Браушкин заторопился ко мне поздравить с полем. Подошел он ко мне, поздравляет, рад-радехонек (в Москву с зайцем поедем), а меня смех разбирает. Потрогал мой друг зайчину, ухмыльнулся и спросил:

— Далековато стрелял-то.

— Метров на семьдесят, так и срезал.

— Ну, ну, добро. Все, думаю, сейчас догадается, сказать бы надо. Только я подумал, а Браушкин преспокойно и говорит мне:

— Ишь, русачишко-то из прибылых. Чудной какой-то, закостенел. Э, да он холодный, ты где его нашел? А? Мы рассмеялись. Я отдал зайца Браушкину.

Утром мы с гончими ушли на медвежье болото за беляками. Будто праздник к нам пришел нежданно-негаданно. Послушал с голоса. Собаки, побудив беляка, так вязко и страстно гнали, что мы с ног сбились, бегаем, а подстать не можем. Помню, разгоряченные гоном, встали мы на лесной дороге на лазу и замерли. Браушкин от меня вправо. Слышу — ярко ведут гончие к дороге. Эх, думаю, вот бы заяц на меня выкатил, какое бы счастье. Гон приближался. Моя надежда сменилась отчаянием. Я прикидывал, откуда появится зверь, как вдруг увидел: белый, как снег, долгожданный заяц вылез на дорогу рядом с Браушкиным и сел. Я ликовал. Все было устремлено в одну точку. Радостная надежда родилась в моем молодом сердце. Как дороги мне эти давние воспоминания!..

Заяц посидел, поводил ушами, потом, слушая собак, столбиком поднялся и, как пружина, огромным прыжком сметнулся с дороги, закланялся нам и полез в мелколесье. Я ждал выстрела… «Ну, ладно, — думаю, — не стрелял в сидячего, а теперь-то что же медлит? Уйдет заяц, непременно уйдет…» Я видел, как Браушкин поднял ружье… Он колебался. Следом вывалили собаки, глаза безумные, пасти раскрыты, мечутся по дороге, тут их Василий Харитонович мигом наставил на след. Гон удалился по прямой, и больше мы не слышали собак. Вихрем я подлетел к Браушкину:

— Эх, Василь Харитоныч, проворонили зайца, а еще гончатник. Понимаете ли вы, что в столицу завтра я без зайца приеду? А! Срамота-то какая. С такими-то гонцами — и без зайца, — выпалил я.Браушкин стал уговаривать меня:

— Боря, милый, не серчай, зайчонок-то уж больно мал, шерстка на нем не-ежная, беленькая, чистенькая, а кончики ушей черненькие. Верно, зайчиха была. А ты видел, как она ушами водила? Жалость меня взяла. А собачки! А! Каковы соколы! Как вымахали, передом Мальчик, как справили след и залились. У меня слезы выступили, такая картина, весь год вспоминать буду, и на душе радость. Не смог я убить такую кра-асоту. Не горюй, зачем тебе заяц? А что не так, прости ты меня, старого. Я слушал, а во мне все клокотало:

— Какая еще зайчиха, какая к дьяволу красота?! Мы зачем ехали? А? Мне наказ дан ко дню рождения зайца привезти. А ты мне — кра-асота! Браушкин вдруг изменился в лице и предложил:

— А! Ясно. Если тебе уж нужен заяц, возьми моего.

— Как! Вы мне отдаете зайца? — переспросил я, переходя на «вы». Это очень мне показалось странным.

— Боря, милый, дело-то не в зайце… Вот еще возьми трубу мою, дарю тебе безвозмедно на память. Я старый, умру, а ты помни охоту нашу, собак помни. Напиши об них. Бери, бери, не робь. Дарю от сердца, как другу.

— Боря, милый, не серчай, зайчонок-то уж больно мал, шерстка на нем не-ежная, беленькая, чистенькая, а кончики ушей черненькие. Верно, зайчиха была. А ты видел, как она ушами водила? Жалость меня взяла. А собачки! А! Каковы соколы! Как вымахали, передом Мальчик, как справили след и залились. У меня слезы выступили, такая картина, весь год вспоминать буду, и на душе радость. Не смог я убить такую кра-асоту. Не горюй, зачем тебе заяц? А что не так, прости ты меня, старого. Я слушал, а во мне все клокотало:

— Какая еще зайчиха, какая к дьяволу красота?! Мы зачем ехали? А? Мне наказ дан ко дню рождения зайца привезти. А ты мне — кра-асота! Браушкин вдруг изменился в лице и предложил:

— А! Ясно. Если тебе уж нужен заяц, возьми моего.

— Как! Вы мне отдаете зайца? — переспросил я, переходя на «вы». Это очень мне показалось странным.

— Боря, милый, дело-то не в зайце… Вот еще возьми трубу мою, дарю тебе безвозмедно на память. Я старый, умру, а ты помни охоту нашу, собак помни. Напиши об них. Бери, бери, не робь. Дарю от сердца, как другу.

Браушкин снял валторну и сам перекинул ее за мою спину. Я обнял его. Легко и весело нам стало. Все это было так неожиданно. Браушкин вдруг, будто невзначай, открылся мне совсем иным человеком, никак не похожим на других охотников, которых я встречал прежде. По Браушкину выходило, что не тот охотник, кто больше убьет, а тот, кто более тонко понимает красоту гона и охоты вообще, а стало быть, и природы; кто умеет поставить, научить работать собак. Для него вся красота охоты была в его собаках, в их мастерстве, в их природной сметке и в голосах. Он умел любоваться своей работой, ибо он, Браушкин, дельный охотник, сам вывел таких гончих, научил собак искусству охоты. Браушкин понимал и чувствовал то, что не могли понять и почувствовать мы — образованные люди. Он, как никто другой, свято берег лучшие традиции русской охоты. Все это я понял позже, а тогда я был худощавый юноша с ружьем в руках, для которого ружье должно только стрелять. А зачем? Тогда я не мог ответить.

В последние годы своей жизни Браушкин лишился возможности держать собак, которые были для него самыми близкими и верными друзьями. Вначале он слушался врачей, родных, соблюдал их советы. Но жизнь отняла у него самое дорогое — охоту и гончих! Он как-то сразу надломился. В последнем своем письме он писал: «…безлошадный я, устали руки. Боря, приезжай ко мне на новую квартиру, встречу всегда. Не горюй, мы еще погоняем!» Это письмо я прочитал только после его смерти. Даже в последние мгновения жизни взор его был обращен к святому для него делу — охоте.

Прости, Василий Харитонович, что не был рядом, что не бросил горсть земли, не положил цветов на твою могилу. Любовь к природе и охоте, которую ты однажды зажег во мне, всегда будет освещать солнцем мою жизнь.